Выставка «Лиминальные зоны» — одна из площадок большого фестиваля современного искусства, который каждый год проходит в Иванове, — «Первой фабрики авангарда».

«Современное искусство должно триггерить»: Полина Могилина о выставке «Лиминальные зоны»

Полина, как бы вы определили лиминальность и с какими смыслами работали художники?

Каждый человек сегодня то и дело ощущает состояние лиминальности — процесс перехода из одного состояния в другое. Специфика нашего времени — существование в условиях гибридной реальности, в которой настолько тесно переплетено материальное и цифровое, между которыми мы балансируем, что даже не замечаем этого постоянного мерцающего перехода. Глобальность сети интернет, дающая возможность коммуникации с человеком из любого уголка планеты в режиме реального времени, развитие искусственного интеллекта, виртуальные путешествия – всё это стирает границы времени и пространства. Границы легче стираются и в статусах человека: сегодня, к примеру, поменять род деятельности гораздо легче, чем, скажем, два века назад, когда ты вынужден был заниматься всю жизнь лишь той профессией, которую освоил. Сегодня же ты был инженером всю жизнь, а через год стал фотографом, а через два сомелье или психологом. Нам стало гораздо проще менять обстоятельства своей жизни на 180 градусов.

Современное искусство выступает одновременно и своего рода лакмусовой бумажкой, которая показывает, что происходит с миром, и инструментом его познания. У каждого художника, который принимал участие в выставке, свои инструменты, своя «лиминальная зона» и стратегии работы с ней — будь то память, пространство и время, психо-эмоциональный ландшафт.

Опишете некоторые работы?

Наша выставка — не набор отдельных инсталляций, хотя каждое из произведений, безусловно, абсолютно самодостаточно. Это срежессированное путешествие по визуальным метафорам разных аспектов лиминальности, с небольшими паузами, в которых мы можем остановиться, переосмыслить тот опыт, который мы уже получили, и подготовиться к тому, что получим в следующем зале. Паузы важны, чтобы мы не перегрузились информацией, потому что в выставке участвует сорок художников, это довольно много, и путешествие по ней дает очень сложную смесь впечатлений. Мы с архитектором Мишей Масловым постарались создать такую среду, чтобы это путешествие было для зрителя одновременно и насыщенным, и комфортным, и структурированным.

Одна из первых инсталляций, которая как раз является такой «паузой», — работа Юрия Чернышова, которая сделана в Иваново на базе тех впечатлений, которые художник приобрел во время исследования города. Он сделал из них видеоработу, которая является центром композиции. Мы видим телевизор с бесконечным переключением каких-то каналов, видим совершенно разные интервью, документальные видео, зарисовки его велосипедных прогулок по Иваново (сам велосипед тоже часть экспозиции), некоторые видео совершенно абсурдистские, сгенерированные нейросетью или снятые с использованием игрушек. Нет четкого сюжета, нет выстроенного повествования, но художник считает, что как раз через это постоянное переключение и залипание проявляются те или иные образы, как 25 кадр, отпечатываются в памяти и соединяются в ткань города.

Юра добавляет в историю долю художественного вымысла, но этот вымысел всегда основан на некой материальной базе. Вокруг телевизора можно увидеть множество предметов, которые являются как бы свидетельствами этого психо-географического дрейфа, который совершает художник.

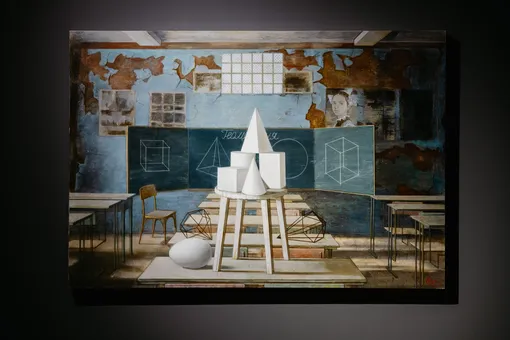

Дальше мы начинаем переход от одного раздела выставки к другому. Все они имеют говорящие названия: «Зал ожидания», «Омут памяти», «Пустошь», «Не-места», «Гипнагогия», «Лимб». Вокруг этих тем в каждом зале собраны работы, в которых в той или иной степени проявляются определенные аспекты лиминальности.

«Зал ожидания», например, представляет состояние ожидания, которое интерпретировано с разных сторон. Это может быть эмоциональной реакцией на ожидание какого-то события, а может быть буквально физическим пространством, которое подчинено этой задаче – остановкой, вокзалом, терминалом аэропорта.

И цифровое пространство тоже может выступать такой зоной. Для меня, например, один из ярких образов, которым можно было бы визуализировать лиминальность, — это окно браузера с зависшей иконкой загрузки. Это абсолютно лиминальное состояние — мы ожидаем чего-то, о чем еще ничего не знаем, находимся в некой сумеречной зоне.

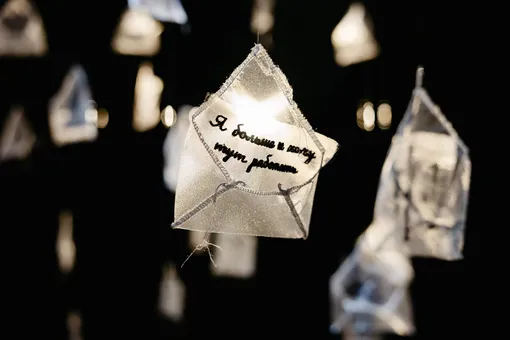

Инсталляция «Одна галочка» Кристины Манучарян — это, по сути, то самое окошко с зависшей иконкой загрузкой. Там собраны сообщения, которые не дошли до адресата. Сообщения, которые мы написали, но не отправили. И они навсегда повисают в этом пространстве немоты, потому что, с одной стороны, для себя мы произнесли эти сообщения, но, пока другой человек их не получил, не прочитал, эта мысль не может считаться высказанной, и может пройти очень много времени, пока не появится вторая галочка, а может, этого вообще никогда не случится, и мы никогда не получим ответа.

В зале «Омут памяти» сконцентрированы работы, которые так или иначе связаны с темой памяти. Память — тоже лиминальная зона, потому что, с одной стороны, она фиксирует факты нашей личной и коллективной истории, реальные события и переживания, а с другой, психика может со временем трансформировать, видоизменять, стирать, замещать факты и воспоминания, при этом память непосредственно влияет на то, в какой точке мы оказываемся, она определяет нашу идентичность.

Например, инсталляция «Моровая изба» основана на личном опыте художницы Радмилы Мигулиной, которая трансформирует его в сложный визуальный образ, в котором смешивается и коллективный опыт, и персонализированный, и проблематика социальной стигматизации людей с ментальными особенностями. За основу она берет образ из древнерусского культуры – моровые избы, возводившиеся для погребения и служившие пристанищем душ умерших. Это пограничное пространство между физической сферой нашей жизни и миром духов, в которых верили наши предки, между территорией человека и территорией леса, того, что мы не сможем осмыслить.

Полина, с вами здорово было ходить по выставке, современное искусство как никакое другое нуждается в интерпретаторе. Как все будет работать, когда вы уедете, на кого надеяться ивановцам в поисках смыслов?

Актуальное искусство зачастую сложнее воспринимать, нежели классическое, соглашусь. Мы привыкли, что классические музеи и картинные галереи — это безопасная территория. Современное искусство бросает много вызовов, оно триггерит человека, буквально вытаскивает его из зоны комфорта — но оно и должно триггерить, потому что всегда работает с актуальным контекстом, с проблематикой, которая может быть болезненной. Зрителю с этим бывает сложно. Но, во-первых, ко встрече с любым искусством можно подготовиться – что-то почитать о художнике, на выставку которого идешь, о его работах, подходе. А во-вторых, я глубоко убеждена, что, если человек приходит на встречу с искусством с открытыми глазами и открытой душой, он может понять все без посредников. Потому что художник в свою работу все смыслы уже заложил, и она способна сама все о себе рассказать. Но, конечно, на выставке будут работать экскурсоводы, смотрители, у которых есть вся нужная информация и которые помогут интерпретировать увиденное и ответить на вопросы зрителя, если они у него возникнут.

Выставка «Лиминальные зоны» в Музейно-выставочном центре Иваново (ул. Советская, 29) продлится до 2 февраля 2026 года.

Что почитать о любви: 50 главных книг о любви, написанных в XXI веке